Comprendre les facteurs de perte auditive tout au long de la vie

La perte auditive concerne aujourd’hui plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, et ce chiffre pourrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2050 selon l’OMS. Cette évolution s’explique par l’exposition cumulative à différents facteurs au fil de la vie. Certains sont non modifiables (génétiques, liés au vieillissement), mais beaucoup peuvent être prévenus grâce à des actions précoces.

Pour les responsables HSE et les professionnels de santé au travail, comprendre ces mécanismes est essentiel pour protéger l’audition des salariés, prévenir les situations à risque et limiter les impacts humains, sociaux et économiques. A ce jour, toujours selon l’OMS, c’est presque une personne sur cinq qui souffre de perte auditive en raison du bruit au travail.

1. La trajectoire auditive : un équilibre fragile

L’OMS propose de considérer l’audition comme une trajectoire de santé qui se construit dès la vie fœtale et évolue tout au long de la vie.

Cette trajectoire dépend de trois facteurs principaux :

- La capacité auditive de base à la naissance, influencée par la génétique et le développement prénatal.

- L’exposition à des facteurs de risque : bruit, infections, substances toxiques, maladies chroniques, etc.

- Les actions de protection : hygiène, vaccination, dépistage, port de protections auditives.

Plus la prévention est mise en place tôt, plus la trajectoire auditive peut être préservée.

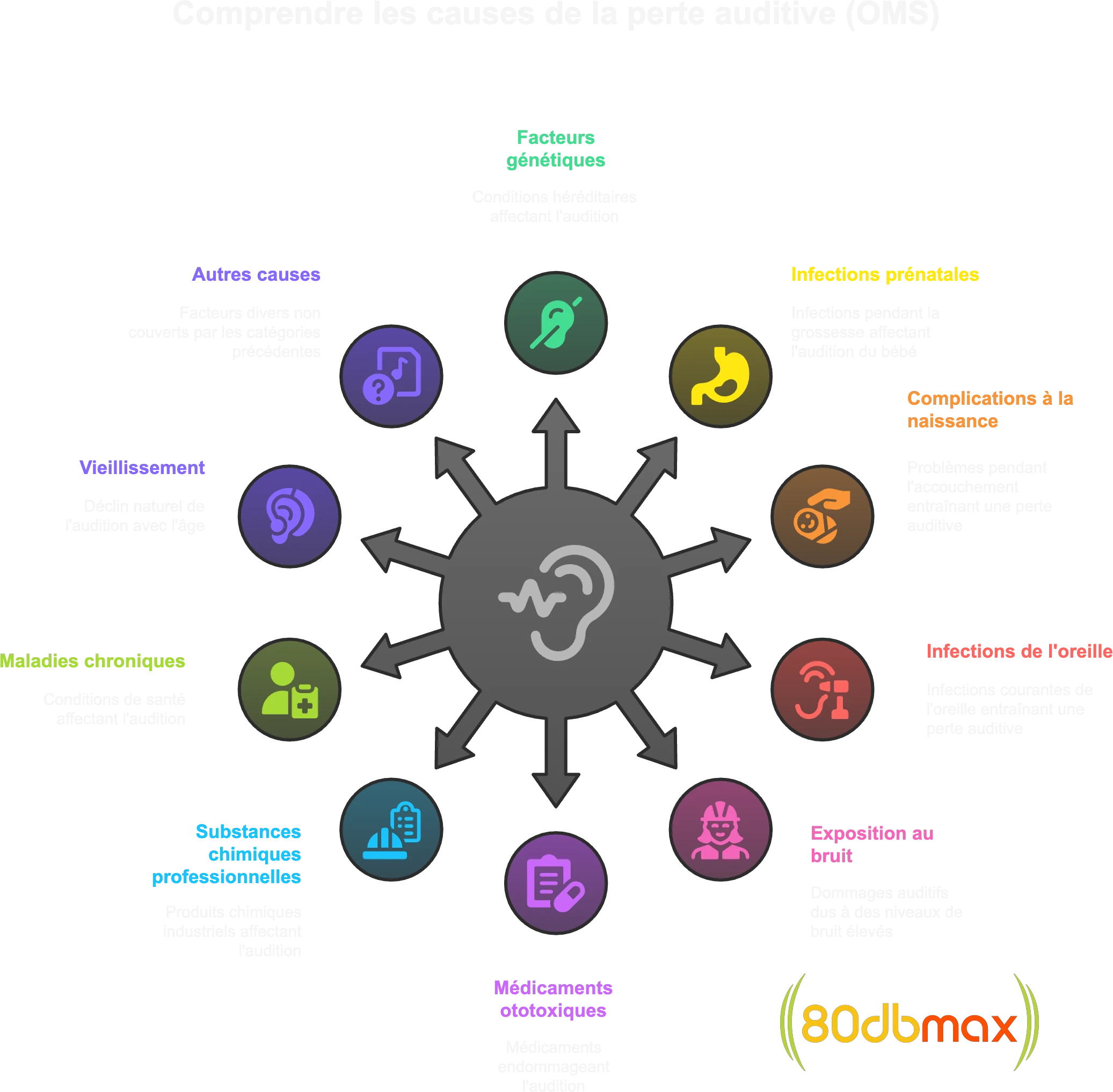

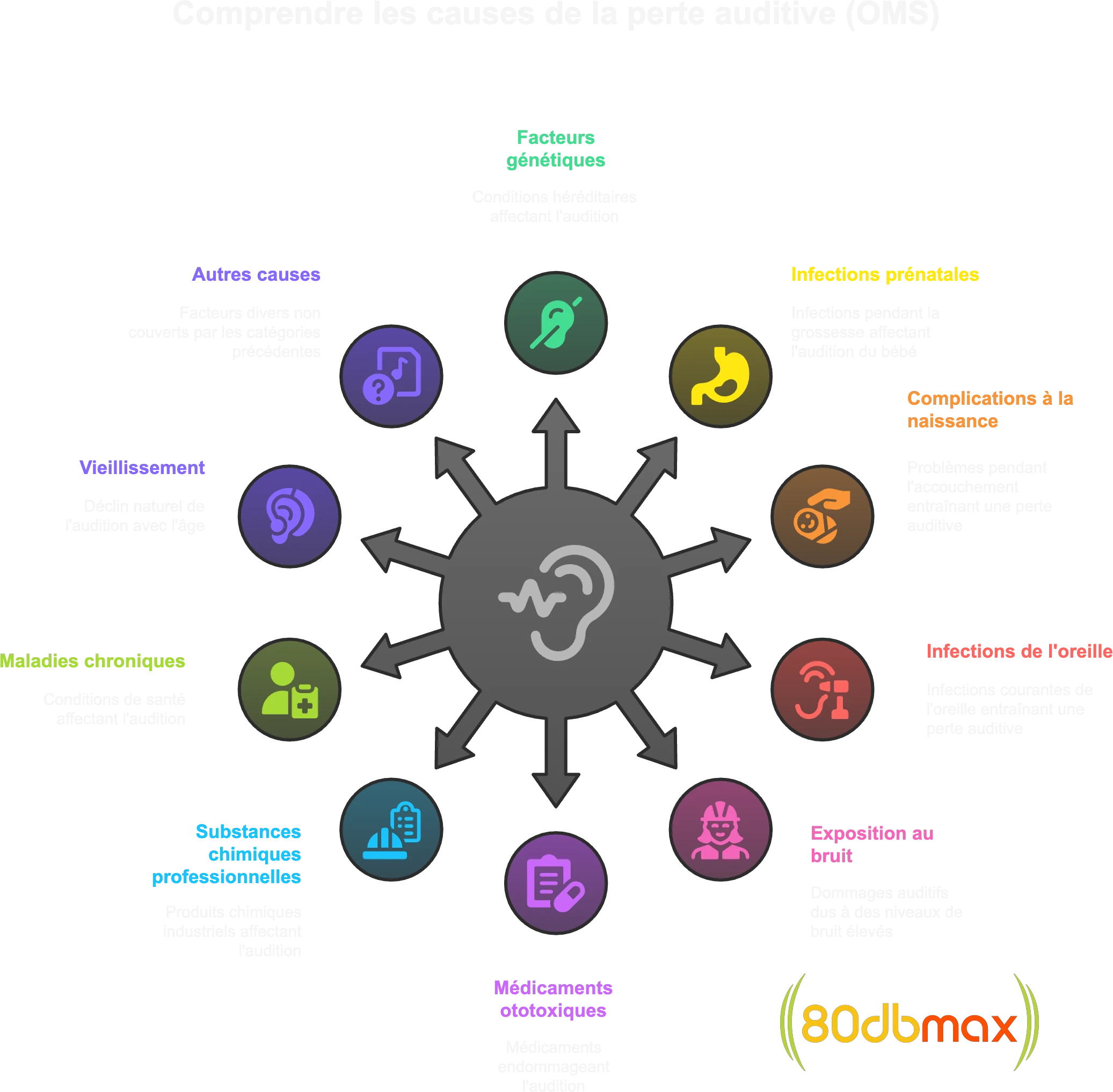

2. Les principaux facteurs pouvant entraîner une perte auditive

2.1. Facteurs génétiques et anomalies congénitales

Près de 50 % des pertes auditives néonatales sont liées à des causes génétiques.

Elles peuvent être syndromiques (associées à d’autres atteintes : vision, système nerveux, endocrinien…) ou non syndromiques.

Parmi les syndromes les plus connus :

- Usher (atteinte vision + audition)

- Pendred (troubles de l’audition + thyroïde)

- Alport (audition + reins).

Les mariages consanguins augmentent significativement le risque : dans certaines régions, ils représentent 20 à 50 % des unions.

2.2. Infections prénatales et périnatales

Les infections contractées pendant la grossesse peuvent provoquer des lésions irréversibles de l’oreille interne ou des voies auditives. Les principales sont :

- Cytomégalovirus (CMV) : cause fréquente de surdité congénitale (jusqu’à 14 % des nourrissons infectés).

- Rubéole : 12 à 19 % des enfants atteints présentent une perte auditive.

- Syphilis, toxoplasmose, virus Zika, VIH, herpès : tous peuvent entraîner une atteinte auditive plus ou moins sévère.

2.3. Complications à la naissance et facteurs néonataux

Certaines situations à risque majorent la probabilité de déficience auditive :

- Hypoxie ou asphyxie néonatale : manque d’oxygène pouvant endommager les cellules ciliées.

- Hyperbilirubinémie sévère (ictère néonatal) : toxique pour le nerf auditif.

- Poids de naissance < 1500 g : associé à d’autres facteurs aggravants comme l’utilisation de médicaments ototoxiques.

- Séjours en unité de néonatalogie : exposition à des niveaux sonores très élevés (jusqu’à 120 dB).

2.4. Otites et autres infections de l’oreille

L’otite moyenne est l’une des principales causes de perte auditive, surtout chez l’enfant.

- Otite aiguë : fréquente avant 5 ans, avec 700 millions de cas annuels dans le monde.

- Otite chronique suppurée : cause de déficience auditive permanente dans 30 millions de cas chaque année.

- Meningites bactériennes (méningocoque, pneumocoque, H. influenzae) : jusqu’à 14 % des enfants touchés développent une surdité, parfois profonde.

2.5. Exposition au bruit

Le bruit est l’un des facteurs les plus répandus et totalement évitable.

- Dans le milieu professionnel, environ 16 % des pertes auditives chez l’adulte sont dues au bruit au travail.

- En milieu extra-professionnel, 50 % des jeunes de 12 à 35 ans sont exposés à des niveaux sonores dangereux via les concerts, les écouteurs ou les lieux de loisirs.

Selon l’OMS une exposition prolongée à des niveaux >85dB(A) provoque une destruction progressive des cellules ciliées, irréversible.

En Europe il est recommandé de se protéger dès que l’on est exposé à 80dB(A) sur une journée de travail. Le port d’un protecteur auditif est obligatoire dès 85dB(A) sur 8 heures.

2.6. Médicaments ototoxiques

Plus de 600 médicaments peuvent avoir des effets néfastes sur l’audition. Parmi les plus connus :

- Aminosides (gentamicine, amikacine, streptomycine) : jusqu’à 63 % des patients exposés développent une perte auditive.

- Cisplatine : chimiothérapie responsable de surdité dans 23 à 50 % des cas chez l’adulte et jusqu’à 60 % chez l’enfant.

- Certains diurétiques et antipaludéens : effets variables selon la dose et la durée du traitement.

La surveillance auditive doit être systématique chez les patients traités par ces médicaments.

2.7. Substances chimiques professionnelles

Dans l’industrie, certains produits chimiques présentent un effet ototoxique confirmé :

- Solvants aromatiques (toluène, xylène)

- Métaux lourds (plomb, mercure)

- Asphyxiants (monoxyde de carbone, cyanure d’hydrogène)

- Hydrocarbures halogénés (PCB).

Combinés au bruit, ces produits ont un effet synergique, multipliant le risque de perte auditive.

2.8. Maladies chroniques et métaboliques

Certaines pathologies sont associées à une altération progressive de l’audition :

- Diabète : impact sur la microvascularisation cochléaire.

- Hypertension artérielle : effets sur la perfusion des cellules ciliées.

- Obésité abdominale : facteur indirect par inflammation chronique.

Un suivi ORL renforcé est recommandé pour ces populations.

2.9. Vieillissement et dégénérescence auditive

La presbyacousie concerne plus de 65 % des adultes de plus de 60 ans, dont un quart présente une perte modérée ou sévère.

Elle résulte d’une combinaison de facteurs :

- Génétique

- Expositions cumulées au bruit

- Maladies chroniques

- Utilisation de médicaments ototoxiques.

Un dépistage précoce améliore significativement la qualité de vie.

2.10. Autres causes

- Traumatismes crâniens ou de l’oreille : perforation du tympan, fracture de l’os temporal.

- Carences nutritionnelles : déficit en vitamine A, zinc, fer, aggravant les otites et la vulnérabilité cochléaire.

- Cérumen impacté : cause simple mais fréquente, touchant jusqu’à 35 % des adultes et 57 % des personnes âgées.

3. Facteurs protecteurs et prévention

L’OMS insiste sur plusieurs leviers pour réduire les risques :

- Vaccination contre la rubéole, la méningite et la rougeole.

- Hygiène auditive : éviter les cotons-tiges, privilégier le nettoyage doux.

- Protection contre le bruit : protections auditives adaptées, limitation des expositions.

- Éviter les substances ototoxiques ou renforcer la surveillance lorsqu’elles sont nécessaires.

- Dépistage régulier des populations à risque : salariés exposés, nouveau-nés, patients sous traitement lourd.

Conclusion

La perte auditive n’est pas une fatalité. Une grande partie des causes sont identifiables, évitables ou contrôlables. Pour les entreprises, la prévention passe par :

- l’information des salariés,

- le dépistage précoce,

- la réduction des expositions,

- et la collaboration entre HSE, infirmières, médecins du travail et spécialistes ORL.

Investir dans la prévention, c’est protéger la santé auditive des salariés, réduire les coûts liés à la surdité professionnelle et améliorer la qualité de vie au travail.

Source

Organisation mondiale de la Santé (2021). World Report on Hearing. Genève : OMS. https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing

Aller plus loin

Consultez l’article sur le rapport de l’OMS : Audition, un enjeu de santé publique mondial