Infrasons et ultrasons en milieu de travail

Dans les environnements professionnels, le bruit est une problématique bien connue. Mais qu’en est-il des sons « inaudibles » comme les infrasons et les ultrasons ? Bien que souvent négligés, ils peuvent pourtant entraîner des effets physiologiques réels. Cet article, basé sur une étude de l’INRS (2006), fait le point sur les mécanismes, les effets, les niveaux d’exposition et les moyens de prévention adaptés.

Qu’est-ce que les infrasons ou les ultrasons ?

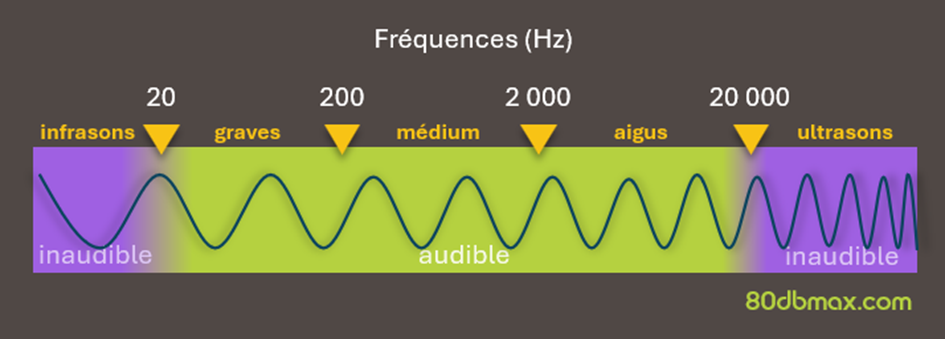

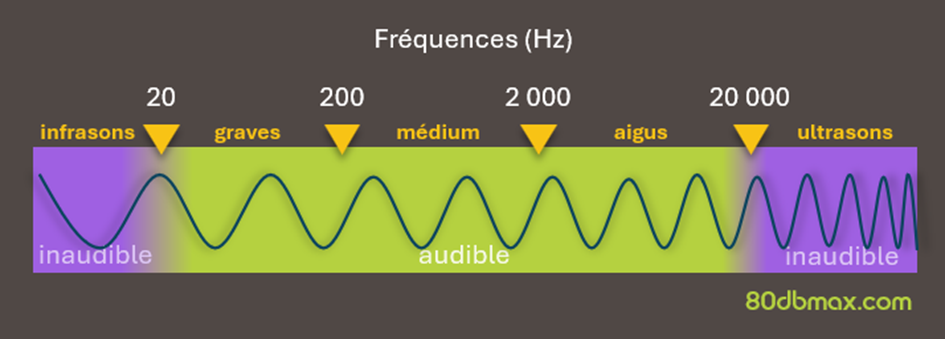

- Infrasons : fréquences inférieures à 20 Hz, souvent émises par des ventilateurs industriels, compresseurs, éoliennes, transports ou encore certaines applications militaires ou thérapeutiques.

- Ultrasons : fréquences supérieures à 20 kHz, largement utilisées dans l’industrie (soudage, nettoyage, détection, usinage) ou la médecine (échographie).

Ces sons peuvent être perçus non seulement par l’oreille, mais aussi par voie vibrotactile (peau, os, organes internes).

Effets sur la santé

Infrasons :

- À faible niveau : maux de tête, stress, fatigue, vertiges, troubles digestifs, sensation de malaise.

- À plus fort niveau (> 120 dB(Lin)) : effets amplifiés, notamment en cas d’exposition prolongée. Des effets peuvent persister après l’exposition.

- La variabilité individuelle est forte, certains sujets ressentant une gêne à des niveaux inférieurs aux seuils d’audition.

Ultrasons :

- Par voie aérienne : fatigue, acouphènes, perturbation de l’équilibre, potentielle altération de l’audition à haute fréquence (> 10 kHz).

- Par contact direct ou immersion : risque de brûlure, lésions tissulaires, notamment en cas de puissance élevée (soudage, sonochimie).

Mesure et limites d’exposition

- Pour les infrasons, la pondération G est utilisée (et non la pondération A), conformément à la norme ISO 7196.

- Limites proposées :

- Infrasons continus : 102 dB(G) pour une exposition de 8 heures.

- Infrasons impulsionnels : 145 dB(Lin).

- Ultrasons aériens : limites entre 75 et 110 dB(Lin) selon la fréquence, pour 8 heures d’exposition (voir Tableau IV du rapport).

Le mesurage doit être réalisé avec un équipement spécifique, analysant par tiers d’octave et respectant les exigences de bande passante et de précision.

Prévention et protection

- Infrasons : peu atténués par les matériaux classiques ; la réduction à la source est souvent la seule solution efficace.

- Ultrasons : forte atténuation dans l’air permet un isolement efficace (capotage, encoffrement). Attention aux ouvertures dans les capotages.

- Les EPI auditifs classiques ne sont efficaces qu’à partir de 63 Hz environ ; ils sont donc peu utiles contre les infrasons mais peuvent aider pour les ultrasons.

- L’éloignement, l’isolation des sources et la réduction du temps d’exposition sont des leviers importants.

Cas particulier : la travailleuse enceinte

Une exposition aux ultrasons pendant la grossesse pourrait exposer le fœtus, en particulier lors du dernier trimestre. Des études suggèrent un lien possible avec un risque accru de retard de croissance ou de troubles auditifs. Une attention particulière doit donc être portée à ce public.

Conclusion

Même en dehors du champ de l’audition consciente, infrasons et ultrasons peuvent affecter la santé. Leur détection et leur maîtrise nécessitent des moyens spécifiques. Pour les équipes HSE et les médecins du travail, il est essentiel de connaître ces risques pour mieux les prévenir.

Aller plus loin

Article sur les infrasons et les ultrasons, faut-il s’en protéger et si oui comment sur HearingProTech

Jacques Chatillon, Limite d’exposition aux infrasons et aux ultrasons, INRS – Cahiers de notes documentaires, 2e trimestre 2006, ND 2250.

S’il est des sons inaudibles pour l’audition humaines il en est d’autres audibles mais fantômes, voir l’article sur les acouphènes